Le décret est passé.

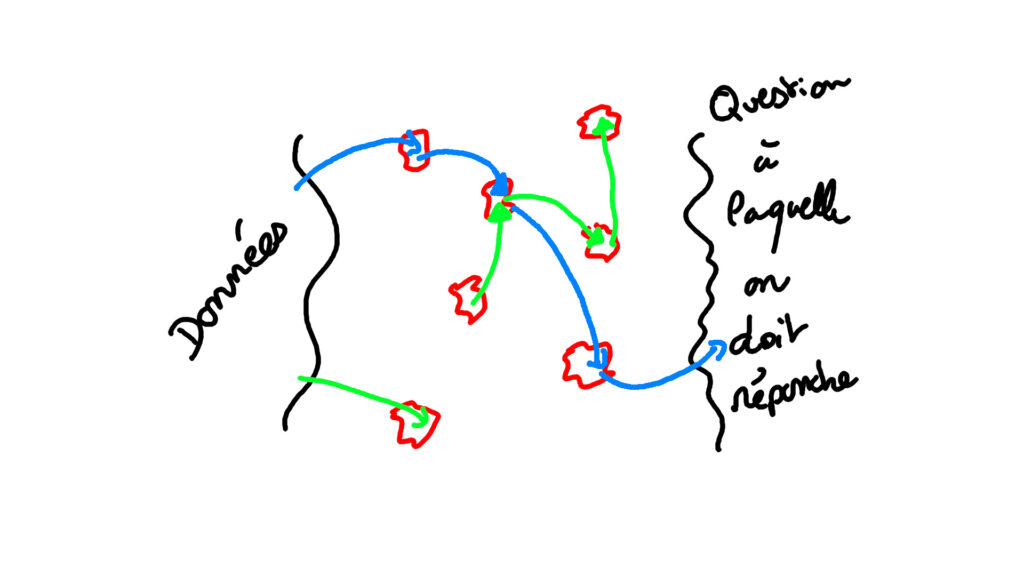

Les élèves seront donc en groupe « de niveau » ou plutôt « de besoin »… enfin .. en groupe sur lequel on aura mis un filtre ….

C’est drôle quand même, donc si on se projette ça va donner du rock ‘n roll cette affaire!

1) le problème de la progression commune

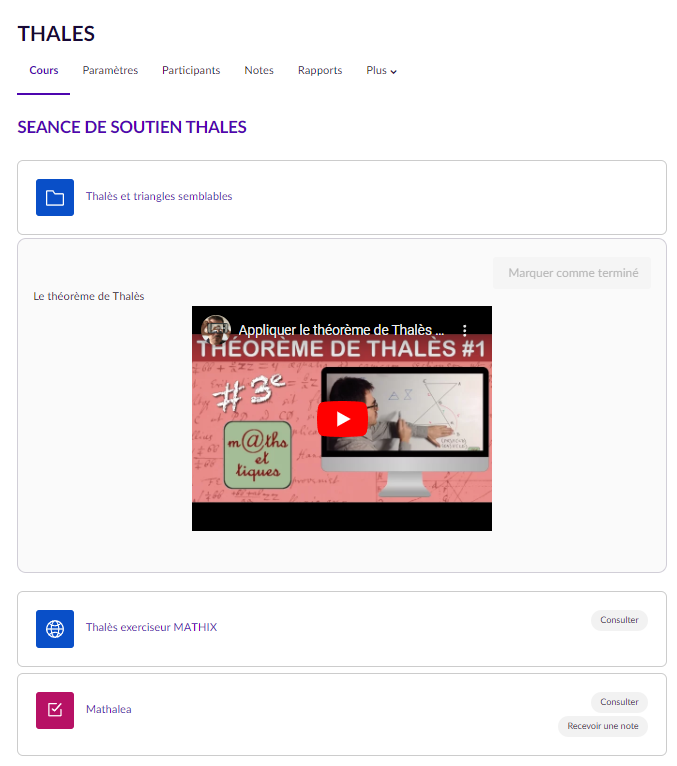

Imaginons, les groupes sont faits & les progressions communes entre collègues en place…. mais il y a tant de chapitre qui peuvent et doivent être préparé selon des activités flash pour poser quelques graines… comment créer un évènement de référence lorsqu’on n’a pas toute la classe?

spoiler : on ne peut pas.

2) le problème des sorties scolaires

Et paf sortie au planétarium donc il y a un groupe n’aura pas maths… On récupère quand cette heure? comment faire lors de la réintégration en classe entière ou en changement de groupe ?

spoiler : La seule solution sera d’aller plus vite au cas où… là où l’on a besoin de temps justement pour aider…

3) le problème des absences de professeurs

Je serai absent tel jours donc il y a un groupe n’aura pas maths… On récupère quand cette heure? Car il faut que tous les élèves soient disponibles sauf que cela n’arrive que lorsqu’ils ont maths!! 🙂 et donc en manquant cette heure, comment faire lors de la réintégration en classe entière ou en changement de groupe ?

spoiler : La seule solution sera d’aller plus vite au cas où… là où l’on a besoin de temps justement

Ou un remplacement courte durée? Avec un collègue qui ne fera pas de la même façon que soit ?

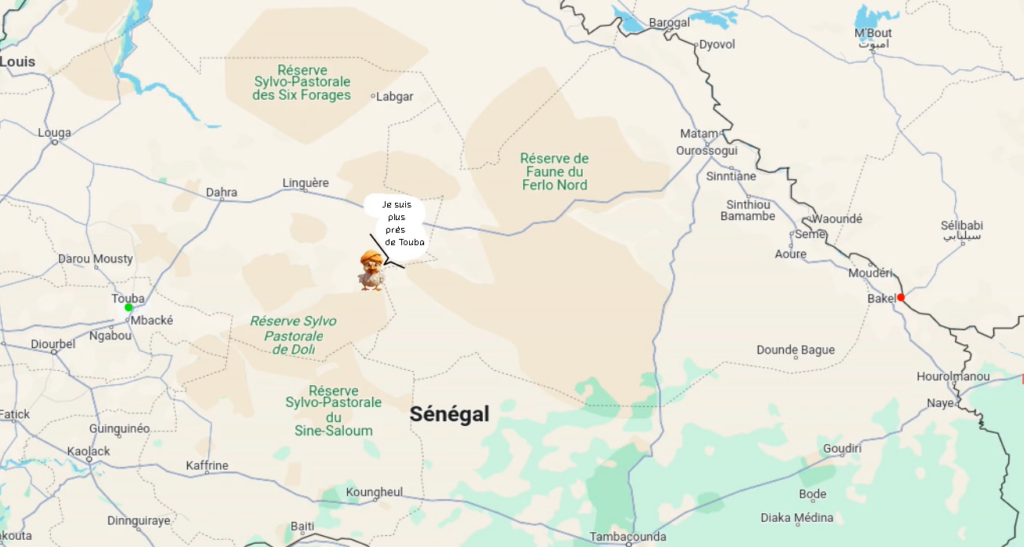

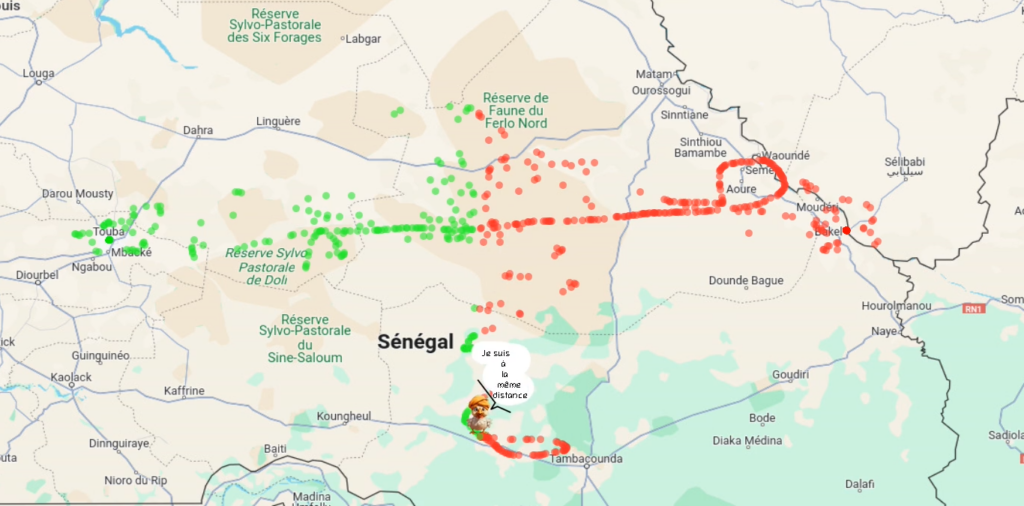

4) Le changement de groupe.

Supposons qu’à la semaine près deux collègues fassent le même cours.

Les rituels ne seront pas identiques donc un élève habitué au professeur sera plus à l’aise que celui qui le découvre le professeur et la classe… Donc à chaque changement un environnement anxiogène.

spoiler : On va donc devoir s’assurer des activités flash des collègues…réduisant à néant la spontanéité dans les cours…

5) Le soutien entre pair.

Il y aura donc 3 entités de classe, le groupe de maths, le groupe de français et le groupe classe. L’environnement de l’élève changera 3 fois donc 8 heures (sur 26) qui évolueront au gré des résultats. Comment se créer un environnement psycho-affectif stable avec ses camarades ?

spoiler : on ne peut pas… la réforme Blanquer avait fait du tort au lycée sur ce point … et au collège où les élèves sont plus fragiles ….

6) Être professeur principal ?

Dans un collège de 400 élèves , il y aura 8 professeurs qui ne pourront pas être professeurs principaux… où du moins l’être de manière efficace… Enfin qui le voudrait? Chez nous 7 sur les 8 professeurs le sont.

spoiler : Il y aura moins de professeurs principaux.

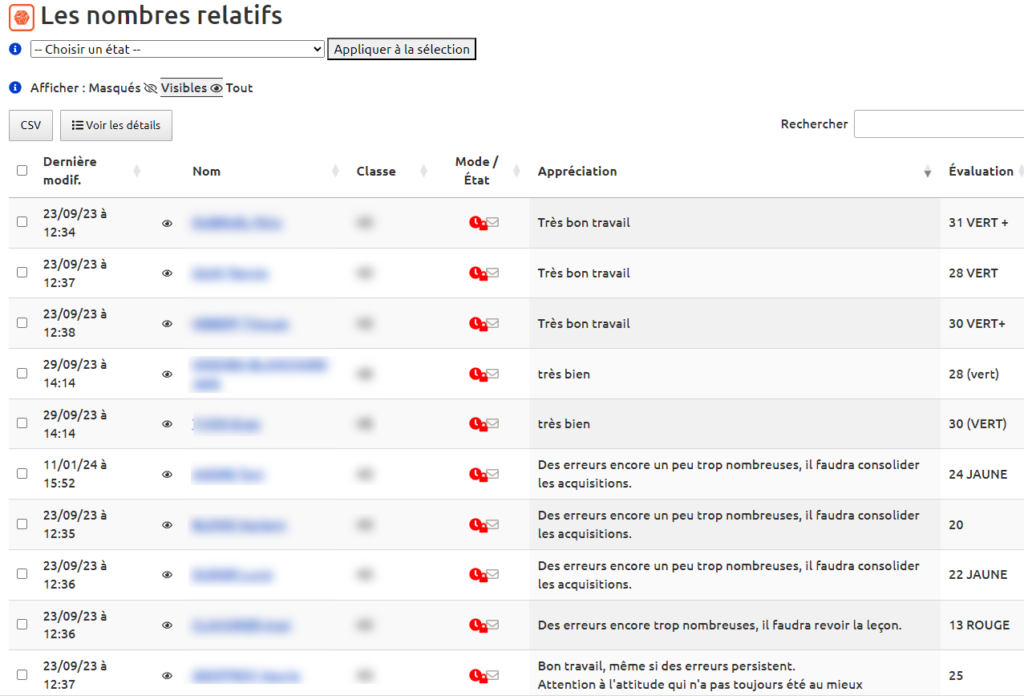

7) Faire progresser les élèves?

À 30, on ne peut aider les élèves en difficulté et comme dans tout groupe, il y a des élèves en difficulté ceux-là n’auront pas la chance d’être dans le groupe réduit. Et si on doit augmenter alors le nombre d’élèves dans le groupe des élèves en difficultés, on aura un plus grand groupe d’élèves en difficulté qui sera plus complexe à tirer vers le haut.

spoiler : On va constamment évaluer les élèves et constater leurs faiblesses au lieu de les aider sereinement.

Ce dispositif qui est sensé faire preuve de souplesse est justement ce qui va gripper l’école!

8) Enlever les correctifs académiques pour rendre compte du niveau réel des élèves au brevet.

Dans l’absolu , je suis pour ! Il faudra juste que la conclusion de ce fiasco soit l’augmentation des moyens humains & matériel que l’on réclame depuis déjà trop longtemps :

- plus de professeurs

- plus de formations

- moins d’élèves par classe (on est avant-dernier au niveau de l’OCDE…)

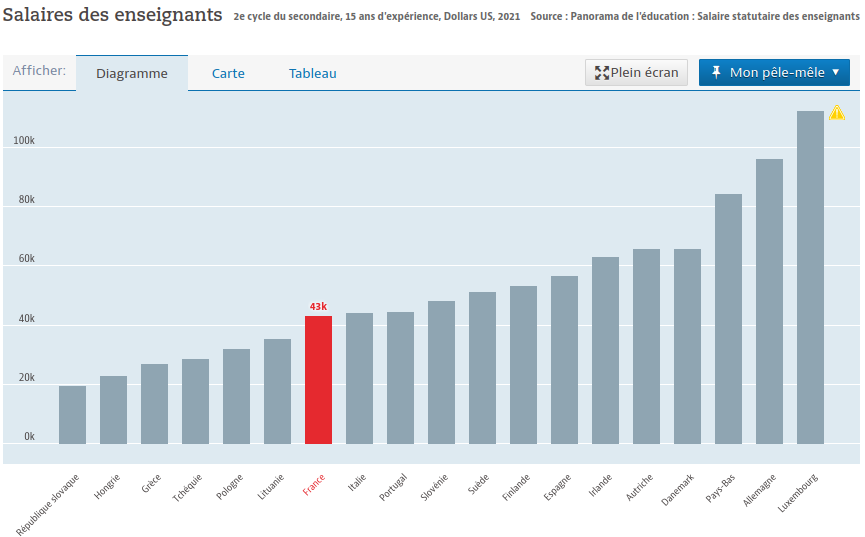

- un salaire décent correspondant à la tâche (personnellement avec 16 ans d’ancienneté je ne gagne pas du tout la moyenne indiquée pour 15 ans d’ancienneté pour l’OCDE mais la population d’agrégées doit expliquer l’écart )

- Arrêter les réformes et attendre le bilan à chaque fois

- Écouter les experts en éducation (chercher en éducation et les enseignants qui sont et doivent être reconnus comme tels)

Spoiler : Ce sera a faute des enseignants qui ont mal compris la réforme et qui devront travailler encore plus et qu’on paye trop à rien faire… c’est vrai qu’avec nos études on doit être sérieusement idiot au point de ne pas comprendre la réforme…

Ah oui il n’y a pas de remontée du nombre d’élèves par classe au secondaire auprès de l’OCDE!! 🙂 Donc comparer notre niveau à ceux des autres , j’en ris encore ! Donc il faut bien vérifier les graphiques et sur quelles données elles reposent!